—作品分享—

地點:新豐.透天

類型:老屋翻修

坪數:64坪

風格:日式、現代、簡約

一樓外觀前後對比

(左圖施工前,右圖施工後)

梯間施工前

梯間施工後

三樓陽台施工前

三樓陽台施工後

一樓外牆、三樓陽台

光拆除外牆,其實就費了極大的工夫

雖然屋齡高

但當年的用料和工法其實一點都不馬虎

加上旁邊的防火巷寬度有限,搭上了鷹架後

其實可以施工的幅度就小了很多。

師傅們頂著暑假的烈日,打到見底

把整棟樓的防水重新施作

外牆使用淺灰色的抿石子

看起來有濃濃的文青感。

113年的第一個颱風假,當時尚未施作到外牆,

還可以看到天花板、牆面漏水的痕跡

而到了外牆防水施作完畢後

第二、第三個颱風入侵

就沒有再看到漏水痕跡了。

舊有的花台、圍牆以及三樓的陽台

也使用與牆面同色的抿石子

停車區的地面則使用顆粒較大

顏色較深的抿石子,讓整體的色系更協調。

樓梯、梯間也都在這次全部砍掉重練。

把舊的磁磚剔除,鋪上了灰白色石紋樓梯磚

自帶止滑溝槽,就不用貼上醜醜的止滑條了。

扶手的配色使用深灰色加上木紋色跳色處理

看起來更時尚簡約。

客廳原始圖

客廳完工照

一樓客廳

屋主喜歡實木家具的溫潤感

所以客廳櫃體部分

使用訂製的柚木實木家具,並且做懸空設計

電視櫃訂製時也留了實木出線槽

使整個電視櫃一體成形。

左側的收納櫃,一半使用藤編門

另一半則做展示櫃使用

由於屋主有養貓,所以加上了玻璃門片

才不會讓貓把櫃內的東西全數翻出來玩耍。

電視牆面則使用灰色清水模漆,異材質的搭配

讓整個設計的對比和質感都提升不少。

無論是自然光還是室內的燈光

都會讓牆面有不同的質感變化。

一樓多功能區

客廳沙發後方式以收納為主的多功能區

大門入口用大理石紋花磚做一個落塵區的規劃

一樓全室則使用進口木紋磚

色系和收納櫃以其實木櫃都可以融合

雖然是磁磚,但看起來卻相當溫暖。

此區收納櫃則以暖色系、米色系的木紋櫃為主

鞋櫃做上下吊櫃的形式

門片的百葉不是現成的五金材料

而是師傅手工製作的,看起來質感真的很好!

鞋櫃前的穿鞋椅

使用尤加利實木留自然邊製作

上面的屏風

是把原來房屋的復古玻璃拆下來拼成的

不僅有紀念價值,還可以稍微遮蔽外面

並且把自然光帶到室內,提升質感。

由於房屋有一區是弧形的牆面

所以木工師傅便做了美感和功能兼具的弧形櫃。

門板、抽頭都依照牆面的弧形做造型

連師傅都說我們在給他「考試」

但師傅念歸念

「考出來的成績」真的很亮眼!

弧形處的窗,是給貓貓看外面的

旁邊做了30格的馬克杯展示櫃

也因為擔心貓貓對杯子太有興趣

所以也加上了玻璃門片

擺滿收藏的時候,肯定很壯觀。

廚房施工前

廚房完工照

一樓廚房

廚房拉門延續了屏風的概念

利用原來的復古玻璃製作

有紀念價值,也能擋住油煙。

廚具和備餐櫃的門板

下櫃挑了藍色搭配上櫃大理石銀狐紋路,收納滿滿

中間不用烤漆玻璃,而是使用進口花磚

花磚的色系也是以藍色為主

質感滿分,讓下廚也是一種享受。

書房施工前

書房完工照

一樓書房

書房延伸客廳的色系,用深胡桃木色做櫃體

上櫃用玻璃門片,可以收納男主人珍藏的酒

中間的部分則做紅酒櫃,加上紅酒杯架

無論是家人還是朋友聚會都更有儀式感。

主臥室施工前

主臥室完工照

二樓主臥室

主臥室的色系以暖木紋色為主

將原本的落地窗拆除

把實內空間延伸到陽台,放大了整個空間。

床頭背牆漆上奶油色的特殊漆

搭配屋主的原木家具。

入口處的開放型衣櫃,則可作為汙衣櫃使用

可以把還沒有要洗的外套、圍巾等等衣物先掛放在這裡。

入門左邊隔出一個半開放的更衣室

除了衣櫃外

利用牆面掛上摺疊式的穿衣鏡以及洞洞板

弧形處則做一個弧形化妝桌

一樣兼具美感及收納功能

搭配淺橡木色的地板,還有按摩椅

進入這個空間不僅溫暖而且讓人放鬆。

二樓臥室施工前

二樓臥室完工照

二樓臥室

二樓臥室色系以灰、綠色為主

櫃體使用石紋感的板材

床頭背牆則使用綠色的特殊漆。

小房間更要做好收納規劃!

這個房間床的部分做了架高抽屜式的收納

床邊我們利用書桌和衣櫃的畸零空間

做了一個可以充電手機的開放格

所以走上小樓梯,就可以躺下耍廢囉

設計師把衣櫃、書櫃和書桌

做成一個ㄇ字型的設計

讓這個房間的收納機能非常豐富

無論是化妝品、衣物、偶像周邊、厚衣服棉被床單都可以找到收納之處。

進到這個空間,像是進入了自己的秘密基地一樣,根本不想出門吧!

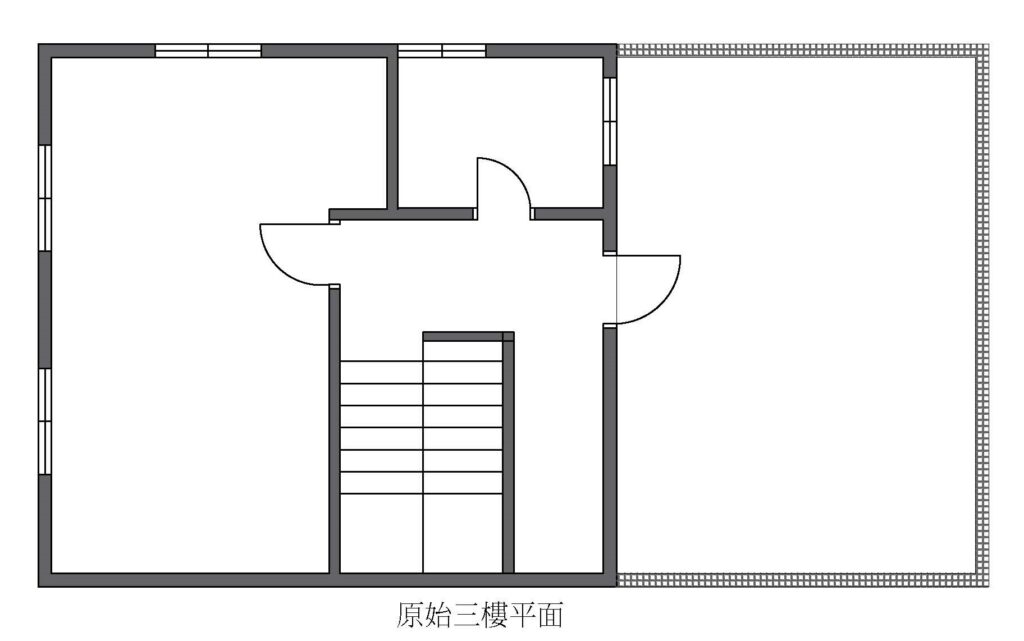

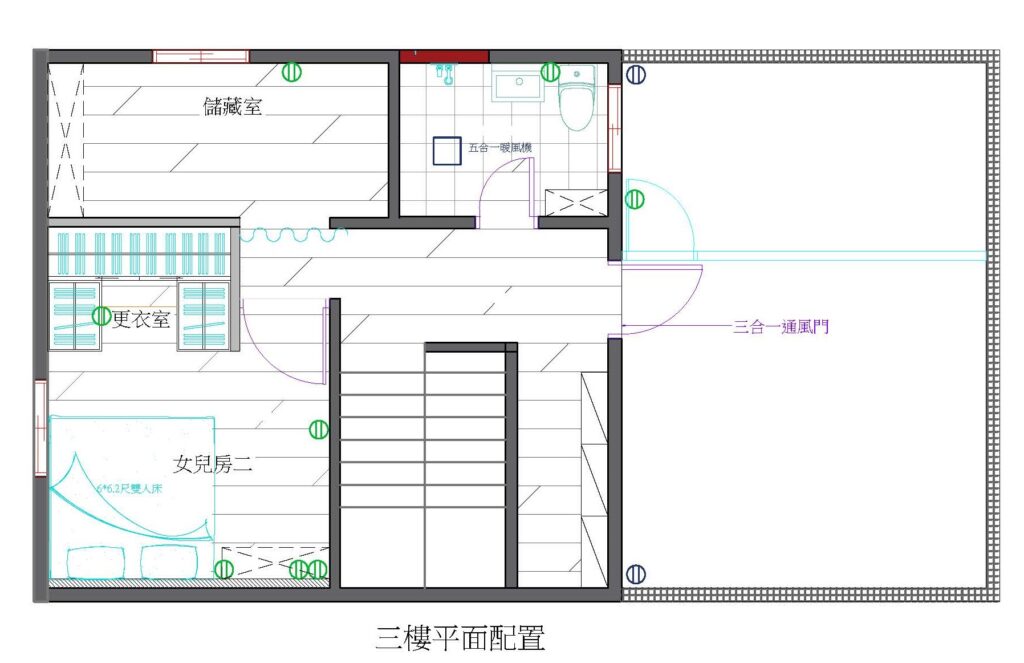

三樓格局前後對照圖

三樓施工前

三樓臥室完工照

三樓原本是一個大空間

我們把這個空間隔成兩個區塊

一部分給臥室使用

剩下的空間則做儲藏室使用。

(儲藏室真的好重要啊!)

三樓臥室色調走的是比較深沉的色系

深藍色的背牆搭配黑色石紋的櫃體

化妝桌下也有一個放手機的小空間。

床的正面則用淺灰色的司曼特漆

讓更衣室的入口隱藏起來。

推開入口,則是一個ㄇ字型空間

收納一樣滿滿。

木作:#張志謄/易翔木作職人

攝影:樸沐 攝影 @pumu.photography